-

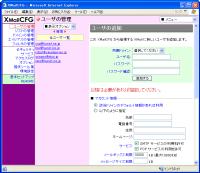

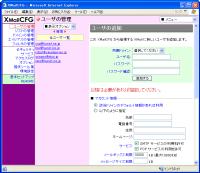

このページでは XMailCFG のメインメニュー [ユーザの管理] においてユーザの登録や削除など、種々の管理作業を行います。

なお、XMailCFG では一般ユーザとメーリングリストユーザとを区別しており、たんに "ユーザ" と呼ぶときは一般ユーザを指しています。

XMailCFG のユーザ管理機能

XMailCFG には以下のようなユーザ管理機能があります。

- アカウントの追加/削除/停止/再開

- アカウントの一括登録

- 転送の設定(複数指定可)

- 転送(SMTP リレー)の設定

- 自動応答の設定

- 自動受信の設定

- メールボックスサイズ制限/メッセージサイズ制限の指定

- メールボックス内メッセージ数やその合計サイズの表示

- メールボックス内メッセージファイルの閲覧

- パスワードの更新

- 氏名/電話番号など個人情報の登録

- ユーザグループの管理

- キーワードによるユーザの検索

- 添付ファイルの削除

- お知らせメール(メッセージ到着を他のメールアドレスへ通知する機能)の設定

- すべての受信メッセージのコピー保存(受信ロギング)

- 受信拒否(特定アドレスからの受信を拒否)または受信許可(特定アドレスからのみ受信)の設定

- 受信メッセージの自動振り分け機能

- 関連ツール K4 の利用に関する設定

- 到着メッセージを LAN 内コンピュータに通知

- POP アクセスの制限

- ウイルススキャン、スパムスキャンに関する設定

新規ユーザの登録

XMailCFG のメインメニュー [ユーザの管理] を開くと新たなユーザを登録できるようになります。

■必要なのは 3 項目

設定項目の多さに驚きましたか? しかし、心配ありません。通常は所属ドメインを選択し、ユーザ名とパスワードを指定するだけです。

その他の項目については必要があれば設定しますが、登録後に再指定を行うこともできます。

[所属ドメイン] 登録するユーザの所属ドメインをドロップダウンリストから選択します。メールアドレスのドメイン名部分を選択するということです。

[ユーザ名] 登録するユーザの名前を指定します。ユーザ名に使える文字は、すべての英数文字とピリオド、ダッシュ(ハイフン)、アンダースコア(_)だけです。

[パスワード] 登録するユーザの POP パスワードを 2 度指定します。パスワードには二重引用符(")と山カッコ(<>)、バーチカルバー(|)の 4 文字を除くすべての記号文字と英数文字とを使うことができ、8 文字以上の長いパスワードも OK です。

以降は、もし必要があれば設定します。そうでなければ [追加する] ボタンをクリックして 1 人のユーザの追加が完了です。

[メールボックス制限] ではこのユーザのメールボックスに格納できるメッセージの合計サイズをキロバイトで指定します。ただし、ここに指定する数値は [XMailCFG 環境設定] の [メールボックスの最大サイズ] で指定した大きさを超えることはできません。また、何も指定しなかった場合はシステムの既定値(基本セットアップ [XMail 環境設定] における項目 [メッセージサイズ上限(MaxMessageSize)] の値)が適用されます。なお、1通のメッセージの受信中にメールボックスの使用量が制限を超える場合は通常の受信が継続され、受信完了後にそのメッセージが削除されることはありません。

[メッセージサイズ制限] では 1通のメッセージの最大サイズをキロバイトで指定します。サイズがこれを超える場合、そのメッセージは削除されます。ただし、サイズのチェックは受信完了後に行われます。何も指定しなかった場合はサイズ制限が行われませんが、その場合でも [メールボックス制限] における制限は適用されます。

[メッセージ ID の付加] ではインバウンドメッセージのヘッダ内に Message-Id: フィールドが見当たらない場合にそれを自動付加するかどうかを選択します。Message-Id: がないとメールクライアントアプリケーション(メーラ)などによってはスレッド表示ができないことがあります。

なお、この機能は XMailCFG のフィルタスクリプトを利用しているため、[フィルタの管理] でフィルタ機能が一時停止されている場合はメッセージ ID の付加は実行されません。

[SMTP 許可属性] では SMTP 認証を経て XMail の SMTP サーバを利用するユーザに対して与える特権を選択します。個々の項目については "基本セットアップ" ページまたは "Documentation" メニューから XMail の環境設定ページを見てください。

[管理用メモ] では自由な内容で管理者のためのメモを書きます。このメモはユーザ情報の検索(FINGER サービスの利用)などからは隠されるので、ユーザはその存在を知ることはできません。

ただし、[名前]、[電話番号]、[住所]、[ホームページ] については、XMail の FINGER サーバにアクセスすることで第三者から参照される可能性があります。もし登録する場合は公開してもよい情報を登録するようにするか、あるいは FINGER サーバに対するアクセスコントロールを行うか、FINGER サーバを停止するなどしてセキュリティを守るようにしてください。アクセスコントロールについては "セキュリティ" ページを参照してください。

複数のユーザを追加する場合は同じ作業を繰り返します。ただし、非常に多くのユーザを追加する場合は [ユーザの一括登録] メニューを利用するのが便利です。

■登録したユーザはいつから使える?

本メニューから登録したユーザは XMail を再起動しなくてもすぐに使えます。

既存ユーザの管理

登録済みユーザのリストから個々のユーザ名をクリックすれば、右図のように現在のそのユーザのステータスが表示され、管理オプションのサブメニューから個別の環境設定を行えるようになります。

■K4 アクセス権

この設定はウェブメールシステム K4 がセットアップされている場合に可能になります。

このユーザに K4 の利用を許可する場合、少なくとも [K4 の利用を許可] にチェックをつける必要があります。右図の場合、このユーザは K4 にログインしてパスワードの更新と転送の指定とを行うことができ、もし追加メニューがあればそれが表示されます。

[リードオンリーアカウントにする] にチェックをつけると、このアカウントでは現在の設定状況やメールボックスの内容を見ることはできますが、パスワードの更新をはじめとする設定情報の更新やメッセージの送信などの作業を行うことはできなくなります。

個々のサービス利用を許可する場合はそれぞれにチェックをつけます。ただし、メインメニュー [環境設定] の [K4 環境設定] において不許可になっているサービスについては選択できません。

[メールボックスの管理] メッセージの送受信やメッセージファイルの管理なども許可するかどうかを選択します。

[お知らせメールの指定] お知らせメール(後記参照)の指定もできるようにするかどうかを選択します。

[ユーザ情報の参照] 他のアカウントの個人情報も参照させるかどうかを選択します。ここで言う "個人情報" とは、項目 [アカウント情報] のうちの [名前]、[電話番号]、[住所]、[ホームページ] です。

[自動応答の指定] 自動応答の実行/停止や応答メッセージの作成/編集も許可するかどうかを選択します。

[自動受信の指定] 自動受信(後記参照)のための指定も許可するかどうかを選択します。

[個人情報の更新] 名前や電話番号、住所などの個人情報(後記 [アカウント情報] を参照)をユーザ自身に更新させるかどうかを選択します。

[受信制限(受信許可)の指定] 特定アドレスからのみメッセージを受信するための指定を許可するかどうかを選択します。

[受信拒否の指定] 特定アドレスからのメッセージ受信を拒否するための指定も許可するかどうかを選択します。なお、あて先にかかわらず特定アドレスからのメッセージをすべて拒否する場合はメインメニュー [セキュリティ] から [スパムアドレスの管理] を利用することができます。

[追加メニュー] XMailCFG の [ドメインの管理]-[K4 追加メニュー] にこのユーザが所属するドメインを対象にした追加メニューが登録されている場合に、このユーザに対してそれらのメニューの表示を許可するかどうかを選択します。

[□個のメーリングリスト開設を許可] ここに 1 以上の数値を指定すると、このユーザは K4 にログインして個人用メーリングリストを指定個数だけ開設することができます。ただし、開設数は [ドメインの管理]-[K4 ドメイン管理]-[リスト数制限] で指定される制限を超えることはできません。

[閲読できるメーリングリストアーカイブ] K4 からメーリングリストアーカイブ(過去に投稿されたメッセージの一覧)の閲覧を許可する場合に、そのリストアドレスを 1 行に 1 つずつ指定します。ただし、実際に閲読が可能になるためには、対象メーリングリストにおいて受信ロギングが実行されている必要があります。なお、個々のアーカイブが実在するかどうかは XMailCFG ではチェックされず、K4 のチェックにまかされます。K4 は指定アーカイブが存在しなければ処理をスキップし、エラーにはしません。

[K4 通知メッセージ] このユーザが K4 にログインしたときに表示する管理者からのメッセージを指定します。

■K4 メッセージフッタ

このユーザが K4 から送信するメッセージの末尾に定型テキストを自動付加する場合に利用します。

ここにフッタを指定しない場合でも [ドメインの管理] や [K4 の管理] でメッセージフッタが指定されていれば、そちらのフッタが付加されます。

フッタ付加機能を中断またはオフにするには [K4 の管理]-[環境設定]-[送信時にフッタを強制付加] を [付加しない] にしてください。

■K4 アクセスログ

このユーザの K4 へのアクセスの記録を参照します。

■LAN 内通知

このユーザあてのメッセージの到着を LAN 内の特定のコンピュータに通知します。

[通知先コンピュータの更新] フィールドに NetBIOS コンピュータ名やフルドメイン名(FQDN)または IP アドレスを指定すると、そのコンピュータ上で Messenger サービスが起動していればメッセージの到着と同時にそのデスクトップ上に通知のためのポップアップを表示させます。NetBIOS 名を指定する場合、コンピュータ名は 15 文字以内で【 ; : " < > * + = \ | ? , 】や空白を含むことはできません。

通知が実際に成功するためには、通知先コンピュータで Windows 標準の Messenger サービスが起動しているか、フリーソフトウェアの IP Messenger(白水啓章氏が公開、http://www.ipmsg.org/)がセットアップされている必要があります。IP Messenger を使う場合はサーバ側でもそれをインストールする必要があり、それを [環境設定]-[XMailCFG 環境設定]-[IP Messenger へのフルパス] で登録する必要があります。

通知メッセージはデフォルトで "You Got Mail!!" になりますが、 [環境設定]-[XMailCFG 環境設定]-[LAN 内通知メッセージ] で任意のものに変更できます(日本語も可)。また、メッセージにマクロ文字列 %F、%S、%T を入れればそれらはオリジナルメッセージ中の送信者アドレス(From:)や件名(Subject:)、あて先アドレス(To:)に置換されます。たとえば、"%Fさんから%Tあてのメッセージ(%S)が届きました!!" のように指定できます。

ただし、この機能の利用はサーバの負荷を高め、ネットワークトラフィックを増加させる可能性があります。

■POP アクセス許可

このアカウントに対する POP アクセスを制限します。

とくに重要なアカウントのメールボックスを個別に保護するためのメニューです。ただし、本メニューにおける定義は XMailCFG の [セキュリティ]-[POP アクセス許可] ページにおける定義の範囲内で有効です。何も定義を行わない場合、同ページの定義がデフォルトの定義として有効になります。

■アカウント情報

このユーザの基本情報を閲覧・更新します。

設定内容については本ページの "新規ユーザの登録" を見てください。

■ウイルススキャン

XMailCFG でウイルススキャンが可能になっている場合、以下の設定が可能です。

ウイルススキャンの詳細については "ウイルススキャン" ページを参照してください。

■お知らせメール

お知らせメールとは、特定のメールアドレスからの着信を他の特定のメールアドレス(たとえば携帯電話のアドレス)に直ちに通知する機能です。

■グループ情報

アカウント数が多い場合、それをグループ分けすると管理が楽になることがあります。たとえば部門別に、あるいはクラス別にグループを作り、そこに各アカウントを所属させてください。グループの作成など詳細については [グループの管理] を参照してください。

■スパムスキャン

このユーザへのすべての到着メッセージに対するコンテンツフィルタリングを行います。すなわち、到着メッセージのヘッダタグの値としてここで指定するキーワードが含まれるものを自動削除します。

[予約キーワード] は XMailCFG のメインメニュー [セキュリティ] の [スパムメッセージの管理] で設定されているもので、XMail の全アカウントに対して適用されるキーワードです。[アカウント独自キーワードの追加] に新たなキーワードを追加すると、それについてはこのユーザについてだけ適用されます。

スパムスキャンの詳細は "セキュリティ" ページの該当部分を見てください。

■パスワード更新

ごらんの通りのメニューです。

XMail/XMailCFG ではユーザの生のパスワードを保存しないので、もしもユーザがパスワードを忘れた場合は管理者といえどもどうしようもありません。その場合、管理者が本メニューから仮パスワードを設定し、そのユーザ自身に K4 からそれを変更してもらうことになります。

■メールボックス閲覧

このユーザのメールボックス内にあるすべてのメッセージファイルを閲覧します。

受信メールボックス、受信ロギングフォルダ以外のメールボックス/フォルダが表示される場合、それらは K4 で作成されたものです。

■メールボックス同期

このユーザが他のメールサーバ上に有効なアカウントを持っている場合、そこからメッセージを自動的にダウンロードして自分のメールボックスに入れることができます。複数の登録が可能です。

[外部 POP サーバ] 外部サーバの IP アドレスまたはインターネットドメイン名を指定します。

mx.xmailserber.jp:8025 のようにポート番号を指定することもできます。

[そのユーザ名] 外部サーバに存在するそのユーザのログインアカウント名を指定します。

[そのパスワード] 外部サーバに POP アクセスするためのそのユーザのログインパスワードを指定します。

[その認証タイプ] 外部サーバへのアクセス時の認証方法を選択します。

[クリアテキストによる認証を行なう(CLR)] では暗号化されない生のままのパスワードを利用します。暗号化されないパスワードは安全性の面では不安がありますが、POP サーバの多くはクリアテキストによる認証を行っています。

[APOP による認証を試みる(APOP)] では XMail はまず APOP プロトコルで外部サーバに接続を試み、APOP がサポートされない場合はクリアテキスト(CLR)で接続を試みます。

[APOP のみによる認証を行なう(FAPOP)] では XMail は APOP プロトコルで外部サーバに接続を試み、APOP がサポートされない場合は直ちに接続を終了します。

APOP は POP アクセス時のパスワードを暗号化するプロトコルです。APOP という用語については RFC に定義がなく、一般に Authenticated Post Office Protocol または Automatic Processing Options Protocol の略と言われています。

[SSL 接続] では外部サーバへのアクセス時の SSL/TLS オプションを指定します。

[SSL による接続を試みる(STLS)] では XMail はまず STLS で接続を試み、外部サーバがそれに対応できない場合は引き続き非 SSL での接続を試みます。

[SSL のみによる接続を行なう(FSTLS)] では XMail は STLS で外部サーバに接続を試み、外部サーバがそれに対応できない場合は直ちに接続を終了します。

[非 SSL 接続を行なう] では外部サーバに対して SSL/TLS を利用しない接続を行ないます。

外部 POP サーバへのアクセス間隔はデフォルトで 120 秒です。アクセス間隔の変更は [基本セットアップ]-[レジストリの登録] で -Yi オプションを使用します。

■メッセージ送信

このユーザに、または任意のあて先にメッセージを送信します。

用件やメッセージには日本語を使うことができます。ただし、あて先アドレスや送信者アドレスにはメールアドレス以外の文字列(たとえば名前)を入れることはできません。

送信記録を XMailCFG のメニュー [オプション]-[メッセージ送信の記録] で見ることができます。

■自動応答

自動応答とは、このユーザのメールボックスにメッセージが到着したとき、自動的に定型文メッセージで応答するものです。休暇などでメッセージを長期間チェックできないときに、あるいは顧客サービスのためなどに利用できます。

[受信メッセージを引用する] にチェックをつけると、応答メッセージの末尾に受信メッセージの本文(ボディ部)が付加されます。

[応答しないアドレス] フィールドには、たとえばメーリングリストのアドレスなどを指定します。カンマで区切って複数の指定が可能です。

■自動削除

メールボックス内メッセージを指定ルールで自動削除します。ただし、メッセージが実際に削除されるのは、このアカウントのメールボックスに新しいメッセージが到着したときです。

削除メッセージのコピーを残す場合のメッセージファイル名はオリジナル名にそのメールアドレス(上図の場合 cop@xmailserver.jp)が接頭辞として付加されます。

この機能をオンにするときは注意が必要です。削除したメッセージは回復できません。アカウントの所有者に十分な説明を行う必要があります。

■受信制限(受信許可)

送信者の MAIL FROM:アドレスまたは From:アドレスが特定のメッセージの場合だけ受信を行います。対象外メッセージは [凍結メッセージ] に入ります。相手アドレスに対するそのむねの通知は行いません。

本メニューで受信が許可されているアドレスであっても [受信拒否] メニューで登録されているアドレスの場合は受信は拒否されます。

許可アドレスの登録がないのに受信制限を実行すると全メッセージが拒否されます。

■受信拒否

特定アドレスからこのユーザあてのメッセージの受信を拒否する場合に利用します。

あて先にかかわらず特定アドレスからのメッセージをすべて拒否する場合は XMailCFG のメニュー [セキュリティ] から [スパムアドレスの管理] を利用できます。

■受信メッセージの振り分け

受信メッセージの自動振り分けを行います。ただし、振り分け機能は K4 ユーザのために用意しているものです。K4 を使っていない場合、振り分け先として "削除" を選択する以外の用途はありません。

振り分けを実行するためには、(1) [環境設定]-[XMailCFG 環境設定]-[受信メッセージの振り分け] を [実行する] にし、 (2) 本ページでこのアカウントについて振り分けをオンにする必要があります。

複数の振り分けルールがある場合、上位に表示されているルールから順に評価が行われ、最初に一致したもので振り分けが実行されます。

キーワードは大文字と小文字が同一視されます。キーワードにはワイルドカード(*,?)が使用できますが、正規表現には対応していません。ワイルドカード文字自体を検索する場合はバックスラッシュ(\)をその前につけてください。

振り分けられたメッセージは、それを XMail の受信用フォルダ(mailbox)に戻さない限りメーラからは受信できなくなります。メッセージを受信用フォルダに戻すのは K4 を使うのが便利です。

振り分けフォルダを削除すると、その内部のすべてのメッセージも削除されます。フォルダ内メッセージを XMailCFG で個別に削除するには [メールボックス閲覧] メニューを利用してください。

■受信ロギング

このユーザのメールボックスに到着したすべてのメッセージをメールボックス内の logs フォルダにも同時に保存するかどうかを選択します。受信拒否によるメッセージもロギングされます。ロギング済みのメッセージは [メールボックス閲覧] メニューから閲覧することができます。

ロギングされたメッセージはユーザ自身は見ることはできません。また、ユーザはロギングが行われているかどうかも分かりません。よって、このメニューを実行するときはプライバシーに十分な配慮を払ってください。

■転送指定

このユーザのメールボックスに到着したメッセージを他のメールアドレスに自動転送する場合に、転送先のアドレスを指定します。スペースやカンマで区切って複数の指定を行うことができます。

[メッセージのコピーを残す] にチェックをつけると到着メッセージのコピーをこのユーザのメールボックスにも残します。

■転送(リレー)指定

このユーザのメールボックスに到着したメッセージを他の SMTP サーバに自動転送する場合に利用します。

[ローカルにも配信する] にチェックをつけると、転送メッセージのコピーがこのアカウントのメールボックスにも配信されます。

リレー先は 192.168.1.1:8025 のようにポート番号を指定することができ、セミコロン( ; )で区切れば複数ホストも指定できます。

また、XMail とリレー先間の通信を SSL/TLS 化する設定(NeedTLS オプション)や、特定のローカル IP アドレスを指定(OutBind オプション)してフォワーダとの通信を指定することも可能です。以下の設定サンプルを参考にしてください。

- smtp.domain.com

- 192.168.1.100:8025

- 192.168.1.100,NeedTLS=1

- 192.168.1.100,NeedTLS=2,OutBind=192.168.10.1

- 192.168.1.100;192.168.1.101;192.168.2.10

1. はすべてのメッセージを smtp.domain.com に転送します。

2. はすべてのメッセージを 192.168.1.100 の TCP/8025 あてに転送します。

3. はすべてのメッセージを 192.168.1.100 に転送しますが、SSL/TLS での接続を試み、それで通信できない場合は通常の接続を行います(NeedTLS=1)。

4. はすべてのメッセージをローカルホストの 192.168.10.1(OutBind) から 192.168.1.100 に転送しますが、SSL/TLS での接続を試み、それで通信できない場合は接続をあきらめます(NeedTLS=2)。

5. はすべてのメッセージをまず 192.168.1.100 あてに転送することを試み、それが失敗した場合は次に 192.168.1.101 への転送を試み、それも失敗した場合は最後に 192.168.2.10 に転送します。

■添付ファイル削除

このユーザあてのメッセージに添付ファイルがあればそれらをすべて削除します。

添付ファイルの削除を実行すると、いわゆる HTML メールはテキストメールに変換されます。また、添付ファイルつきメッセージをメーラの [添付ファイルとして転送] メニューなどから送信したメッセージの場合、添付ファイル中の本文データも削除されます。

■このユーザを削除

このユーザに関するすべてのデータを削除します。削除したデータは回復できません。

削除したユーザのアカウントは直ちに(XMail を再起動しなくても)無効になります。

ユーザの一括登録

登録するユーザが多数である場合、サブメニュー [ユーザの一括登録] を利用できます。これは、所定フォーマットのテキストデータから XMail のユーザアカウントを一括生成するものです。

■実行環境

このメニューは以下の環境で実行する必要があります。

- メインメニュー [基本セットアップ] が実行ずみであること。

- メインメニュー [ドメインの管理] においてローカルドメインのすべてが登録されていること。

- メインメニュー [サービス] において XMail サービスが停止されていること。

なお、このメニューの実行はコンピュータに大きな負荷がかかります。低速なコンピュータで多数の登録を行う場合、実行の前に他のアプリケーションやバックグラウンドタスクを停止することをすすめます。

■実行方法

処理フォームの [ファイルから読み込み](ローカルアクセスの場合のみ表示されます)でサーバ上のテキストファイルを指定するか、または [テキストエリア] テキストボックスに他のアプリケーションで作成したテキストデータを貼り付けるか、あるいはそこにユーザを 1 行ずつ手入力して登録を行います。[ファイルから読み込み] が利用された場合は [テキストエリア] のデータは無視されます。

■入力データのフォーマット

1 行のデータ(1 人分のアカウント)は以下のフォーマットです。

|

ユーザ名 (区切り) 所属ドメイン名 (区切り) パスワード (区切り) 名前 (区切り) 電話番号(改行)

|

- 区切りには タブ、カンマ、コロン、セミコロン のどれかを 1 個入れます。

- ドメイン名やユーザ名などはダブルクオートまたはシングルクオートで囲まれていてもかまいません。すなわち、CSV 形式のデータが使えます。

- 処理フォームの [デフォルトドメイン] が指定されている場合はドメイン名は省略できます。ただし、フィールドの値が省略された場合でも区切り文字は必要です(他のフィールドの場合も同じ)。

- パスワードも省略できます。この場合、ランダムな 8 桁の文字列が仮パスワードとして登録され、その一覧が XMailCFG の temp フォルダに password.txt というファイル名で出力されます。その内容を各ユーザに通知し、関連ツール K4 を使ってユーザ自身でパスワードの更新を行わせてください。

- 名前(ハンドルネームなどを含む。日本語可)や電話番号は省略できます。

- 空白行や # 文字から始まる行は無視されます。

ということで、もっとも簡単な登録方法は、ユーザ名だけの行を羅列したデータを用意し、デフォルトドメインを選択して登録を実行するだけです。

処理の結果、XMail のアカウントリストファイル MailRoot\mailusers.tab が新しいもので置き換えられます。ただし、古い mailusers.tab ファイルは XMailCFG の temp フォルダに mailusers.tab.bak という名前で残されます。

|

| Top ↑ |

|

Copyright(c) xmail.dojo.jp.

All rights reserved.

|

|