| |

| トップ | この記事へのコメント | サイトマップ | コンタクト | ログイン | |

| 新しいヒント | |||

| 1. 2025年の4-wayデバイダ事情 2. 8ch電子ボリューム自作 | |||

| <他のセクション> | |||

| |||

| - 新しいヒント - |

| 8ch電子ボリューム自作 |

| |

ラブラドールレトリバー犬soopooは2012年にあちらへ行ったきり帰ってきません。Gがあちらへ行くのも間もなくです。特別なことではありませんね。

小庵が2020年にマルチアンプ関連記事を書いたとき、6チャンネルまたは8チャンネルのマスターボリュームをどうするかということが大きな問題になりました。そのとき小庵は8連の可変(回転式)ボリュームを購入してそれを自作しています。詳細は [何が必要ですか?] セクションの "マスターボリューム" 編を見てください。

そのさい、小庵のsoopooが「Gが長生きすればきっと電子ボリュームにチャレンジするでしょう」と書きましたが、今回それを実行することになりました。その作業概要を案内します。

2020年の記事については [チャレンジ2ch 3-way] セクションまたは [チャレンジ2ch 4-way] セクションを見てください。

| 電子ボリュームとは? | 新しいヒント - 8ch電子ボリューム自作 | |

| |||

[何が必要ですか?] セクションでも触れていますが、電子ボリュームはアナログ信号をデジタル回路からコントロールします。オーディオマニアが使うことの多い "ポテンションメータ"(右図例) を電子的に実現するものです。電子ボリュームを利用することのメリットは以下の通りです。

- 正確に音量や音場を管理できる。

電子ボリュームは音量や音量バランスを正確にコントロールできます。チャンネル間の誤差もほとんどありません。 - 音質の変化がない。

入力側から見たときの負荷抵抗を一定にできるので音質の変化を避けることができます。 - ギャングエラーがほとんどない。

小音量時でもチャンネル間の音量バランスが変化せず、再生音量による音像定位の変化がありません。おそらくこれが電子ボリューム利用の最大の恩恵です。わが国の平均的な住宅事情では音楽鑑賞を小音量にせざるを得ないことが多く、ギャングエラーは多くのオーディオファンの悩みの種になっているはずですが、これが解消します。 - 2チャンネルを超える多チャンネルも作成容易。

ポテンションメータは2チャンネルを超える多チャンネルのものは見当たりません。手動回転時の負荷が大きくなって実用的ではないのだろうと思います。これに対して電子ボリュームはワンチップに多チャンネル機構を入れ、電子回路からボタン一つでボリューム操作できます。 - リモコンを追加しやすい。

マスターボリュームをリモコンで操作できれば音量調整で席を立つ必要がなく便利です。アナログボリュームでもリモコンを使えるようにできますが、電子ボリュームの場合ほど楽ではありません。

一方で電子ボリュームに対する批判もあります。

- 音が悪い。

一部の試用レポートでマニアが書いているようですが、主観の表明に過ぎず根拠不明です。「デジタル回路をアナログオーディオ信号が通過する」、あるいは「アナログ信号がデジタル信号に変換されて音量操作が行われる」などの思い込みがあるのではないかと思います。どちらも事実ではありません。 - 操作時にノイズが出る。

電子ボリュームによってはボリューム操作時に異音が出るものがありグリッチノイズと呼ばれることがあります。「チチチ」というような非常に小さな音です。おそらく設計の不備によるものでしょう。小庵で今回チャレンジしたものは無音でした。

| 本当に自作できる? | 新しいヒント - 8ch電子ボリューム自作 | |

小庵のsoopooが「Gが長生きすればきっと電子ボリュームにチャレンジするでしょう」と書きましたが、当時の認識では「そりゃちょっと面倒だよsoopoo」という事情がありました。必要なものをまとめたキット製品はありませんし、情報も少なく、何より部材が高価だったのです。

しかしそれから間もなく2024年になって8チャンネル電子ボリュームを簡単に自作することができるようになりました。あなたが基礎的な(たぶん中学生レベルの)電子工作の経験があるなら、ポケットマネー1万円弱と数日程度をかければ4-wayマルチアンプシステムのためのマスターボリュームを自作できます。

| 無駄を覚悟で... | |||

ことの始まりですが、小庵Gは折々にAliExpress(http://www.aliexpress.com)で "8チャンネル ポテンションメータ" をキーワードにして製品やキットを検索していたのですが、2024年になってそれらしいものを発見したことです。製品案内を見ると「リモートコントロール可能な8チャンネル電子ボリュームであり、電源を別途用意すればすぐに使える」と書いてあるではありませんか!!

|

| |||

小庵Gは手始めに1台を製作して実際に小庵の3-wayマルチアンプシステムで使ってみました(右図)。その結果、YAMAHA社の6チャンネルマスターボリューム(MSV-1)と比較してまったく性能差を感じませんでした。全チャンネルを1デシベルステップで正確にコントロールでき、可変抵抗器利用で悩まされたギャングエラーがほとんどありません。ノイズの混入はなく、リモコンを使って音量コントロールができたりと、長く未解決だったオーディオ課題が一気に解消したと感じました。

| 改めて確認 | |||

その後4-wayシステムのために同じものを2台製作しました。このメインシステムは5.1マルチチャンネル音源に対応し、サラウンドチャンネルもすべて2-wayマルチ化しているため、合計で14チャンネルを同時にコントロールしなければならないのですが、2台の電子ボリュームを近接させると1台のリモコンに同じ反応をするので最大16チャンネルのマスターボリュームを製作可能であることが分かりました。しっかりした電源を用意すれば24チャンネルもOKでしょう。夢のような話ですね。

| 何をどうすれば? | 新しいヒント - 8ch電子ボリューム自作 | |

| 関連機材を準備 | |||

マスターボリューム関連機材の準備はAliExpressが便利です。必要なものは以下の通りです。

- 8チャンネル電子ボリューム基盤(5,500円程度、為替により変動)

- 8チャンネルのRCA入出力を可能にする収納ケース(900円程度)

- ±15V正負電源ユニット(1,000円程度)

- 電源ユニット収納ケースとAC電源ケーブル(小庵は古い機材を流用)

これらの組み立てや加工のために必要な工具は、ハンダごて(20Wから40W)とハンダ、ハンダ吸い取り器、ニッパーやラジオペンチ、プラスドライバなどになります。また動作テストのためにテスターを用意しましょう。

| 1. 電子ボリュームを準備 | |||

|

| |||

電子ボリューム基盤はAliExpressで "8チャンネル ポテンションメータ" をキーワードにして検索すれば見つかるでしょう。商品タイトルは「ハイファイ4チャンネル8チャンネルリモートボリュームコントロール2CH差動バランスデジタルポテンショメータワットledディスプレイ電源アンプ」となっていました。解釈困難ですね。

2チャンネルから4チャンネル、8チャンネルにそれぞれ対応できる基盤が選択できるようになっており、8チャンネルでLEDパネルつきのものが5,500円程度でした。8チャンネル用は4チャンネル用を2枚重ねにしています。同じものが複数のサイトにあり売価が多少異なっているようです。 基盤の性能等はサイトに説明があります。機械翻訳ですが理解できるでしょう。

この基盤を以下のように加工します。

- 信号ケーブル(入力と出力の計4本)、音量表示LEDパネル(赤外線受光素子つき)用ケーブル、電源ケーブル(3本)を電子ボリューム基盤の各コネクタに接続します。基盤側にコネクタの用途を示す印字があるので迷わないでしょう。抜き差しの時にコネクタや基盤に強い力を加えないようにします。

- 信号ケーブルを加工して収納ケースのRCA端子にハンダ付けできるように準備します。具体的には信号ケーブルの片側コネクタ付近をニッパー等で切断し、信号線(各5本)の被覆をはがして金属線をむき出しにしておきます。ワイヤーストリッパーを持っていれば作業が楽です。むき出した部分にハンダを少し盛っておけば後工程でRCA端子へのハンダ付けが楽になります。合計20本あり、根気が必要ですね。どの入力信号線がどの出力信号線に対応しているか、基盤上の印字で確認してください。これはメモしておきましょう。きっとあとで迷うからです。

| 2. 収納ケースを準備 | |||

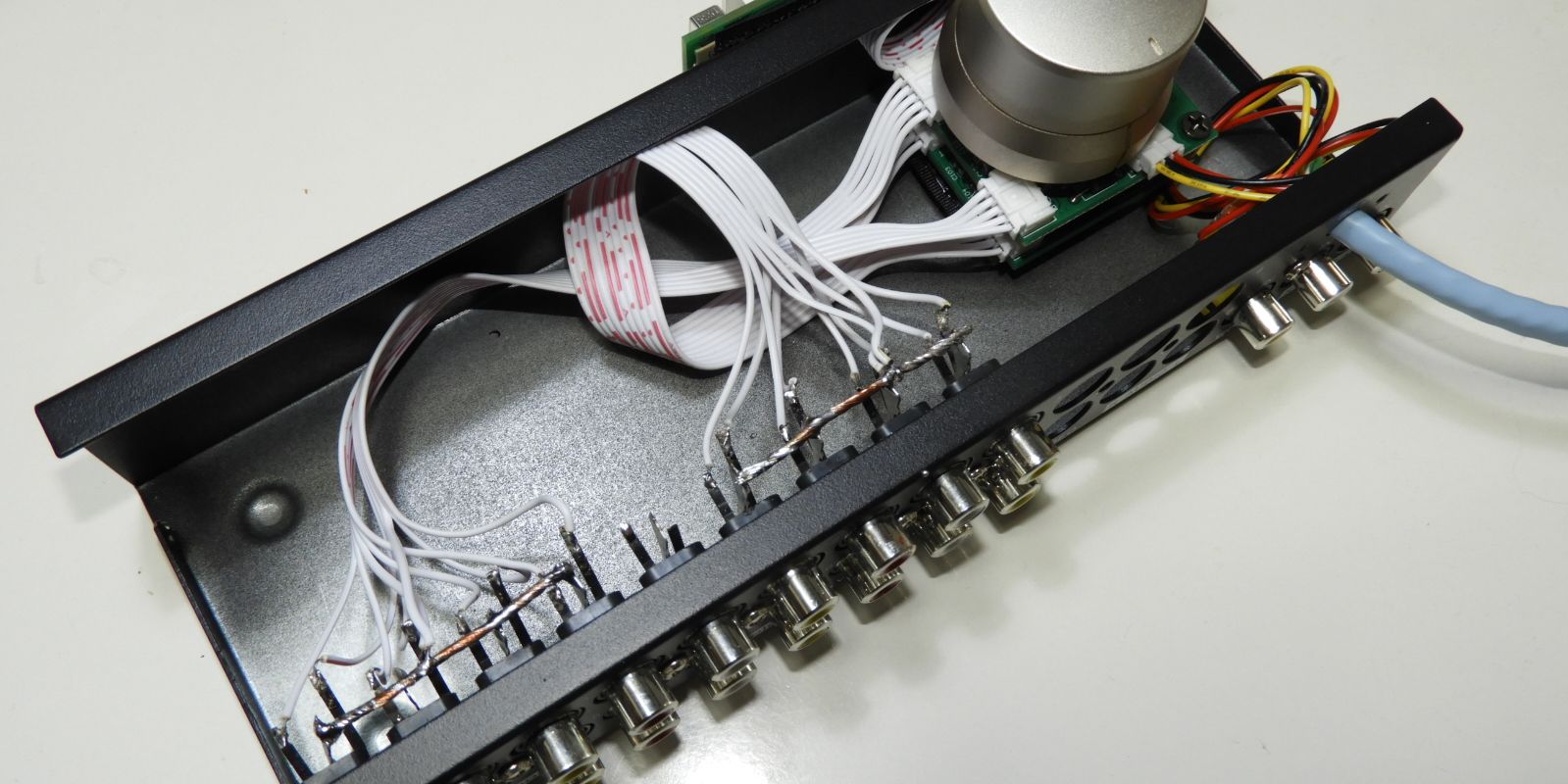

収納ケースは市販のアルミケース等を購入して加工・自作すれば見栄えのよいものになりますが、小庵の後期高齢者にとってそれはひどく面倒です。ちょうど必要数のRCA入出力端子を持つビデオ信号切り替え機がAliExpressで1,000円ほどで購入できることを発見し(図#1)、これの内部基盤を取り外し(図#3)、代わりに電子ボリューム基盤を設置することにしました。AliExpressでの検索は "AVセレクタ" や "AVスイッチャー" をキーワードにします。

- ケースを開け、内部基盤をRCA端子ごと取り外します(下図#3)。必要なのはRCA端子です。

- 基盤にRCA端子の足が直接にハンダ付けされている(図#2)ので、ハンダごてとハンダ吸い取り器を使ってこれを分離します。この作業はちょっと苦労するでしょう。具体的にはハンダ溶接部に熱したハンダごてを当てるとハンダが溶け出すので、それを吸い取り器で吸い取ればRCA端子の足が基盤から離れます。すべての溶接部で同じ作業を行います。取り外したRCA端子を収納ケースに再度取り付けた様子が図#4です。RCA端子は上下を逆に取り付けると電子ボリュームからそこへの配線が楽になります。

- どのRCA端子を4-wayシステムのどのチャンネルで使用するかを決めておきます。

|

| 3. 電源を準備 | |||

| |||

電子ボリューム基盤は15V(ボルト)の正負電源が必要です。AliExpressで "正負電源" で検索すれば1,000円以下の小型電源ユニット(右図)が見つかるでしょう。電子ボリュームの消費電力は非常に少ないので電源ユニットの供給電力量を気にする必要はありませんが、スイッチング電源なのでノイズ対策は気にしましょう。前記収納ケースには電源用スペースがないので、小庵は古いアルミケースを流用して外部電源を組みました。電源を分離するとノイズ対策に有効です。

|

| |||

右図は2系統の15V正負電源を端子台(上部)から出力できるようにしていますが、これは5.1マルチチャンネルシステムのサラウンドシステムをマルチアンプ化するため2組の電子ボリュームを用意しなければならなかったためです。また、AC電源からトグルスイッチ経由で電源ユニットに接続しているのは、家庭用電源にはホットとコールドと呼ばれる極性があり、それを正しく接続しないと「音が悪くなる」と主張するオーディオマニアがいるので、極性を切り替えて実際に耳で確認できるようにしてみたものです。 しかし、極性による音の差はありませんでした。測定器レベルでは差があるのかもしれませんが、人の耳でそれと分かるほどのものはないと再確認しました。ですから極性を気にする必要はありません。

| 4. 部品配置を決定 | |||

|

| |||

収納ケース内外の部品配置を決定します。今回の収納ケースは鋳鉄製で加工が難しいので、音量表示LEDパネル(赤外線受光素子つき)はケース外部に接続ケーブルを引き出してマジックテープで固定することにしました。電子ボリューム基盤もマジックテープでケース内に上向きに固定して手動コントロール用のボリュームノブをつけることにしました。LEDパネルや電子ボリューム基盤は発熱が少ないのでこれで問題はありませんが、電子ボリューム基盤に付けたボリュームノブが収納ケースから上方にはみ出してしまいました(右図)。ケースカバーをつけられないのでノイズ対策では不利かもしれません。

| 5. 組み立てと配線 | |||

組み立ての主な作業はハンダ付けです。電子ボリューム基盤からRCA端子への信号線が20本もあるので、それらの対応を間違わないよう慎重にハンダ付けします。小庵では左右に4チャンネルずつ入出力をまとめましたが、配線は自由です。電子ボリュームの各チャンネルはすべて同じ動作なので、チャンネル間の差を気にする必要はありません。それぞれを4-way入出力のどのチャンネルに割り当てても問題がないということです。

|

RCA端子のそれぞれがチャンネルデバイダからのどの音域(低域、中域、高域)に対応しているか、またパワーアンプのどの機器に対応しているかを油性マジック等でケースに書いておくことをすすめます。あとで間違ったら大変ですからね!!

| 6. アースはどうする? | |||

アース接続についての小庵の基本的な考え方は [何が必要ですか?] セクションの "電源の準備" を見てください。小庵は電子ボリュームケースと電源ボックスの上蓋を止めているネジを利用してアース線を引きました。アース線のYラグ端子をネジで留めるのですが、鋳鉄製ケースの方はネジが塗装されており接触に不安があったのでやすりでネジ山を少し削りました。

なお、アースを取らない場合も試しましたが、聴感での差はありませんでした。

| 動作チェック | 新しいヒント - 8ch電子ボリューム自作 | |

動作チェックは慎重さが必要です。8チャンネルのすべてで問題がないか確認しておかないと、あとでハマるかもしれません。まず、オーディオシステムに接続しない段階で以下のチェックを行います。

| 単体で動作チェック | |||

- 配線は確実にハンダ付けされているか。

テスターをあてて抵抗値がゼロになるか確認します。 - 基盤とRCA端子との配線は正しい対応になっているか。

前記したメモをみながら確認します。ミスすると悲劇が起きる可能性があります。 - 電源投入によりLEDは点灯するか。

- 手動コントロールによりLEDのボリュームレベル表示は連続的に変化するか。

- リモコンによりLEDのボリュームレベル表示は連続的に変化するか。

これらがすべてOKでない限りあなたのマルチチャネルシステムでの動作テストを行うべきではありません。問題があった場合、製品の初期不良かどうかを判断し、その場合は購入サイトで交換を連絡します。小庵は同じ作業を3回行いましたが、何も問題はありませんでした。

| テスト用システムで動作チェック | |||

以降の動作テストは様々な方法があり、小庵のものは一例に過ぎません。

正しく設定されたチャンネルデバイダが準備済みであれば次のテストが可能です。 フルレンジスピーカー1個と低出力アンプを用意し、音声をスピーカー出力できるようにしてください。

- チャンネルデバイダは出力ケーブルをすべて取り外しておきます。

- CD再生など何らかの出力をチャンネルデバイダに連続入力します。

- チャンネルデバイダのアナログ出力を1チャンネルずつマスターボリュームに入力して以下の確認を行います。

- 毎回必ずマスターボリュームの音量をゼロ(LEDパネルが****を表示)に、テスト用アンプのボリュームをゼロにしておきます。これを忘れると近所迷惑の騒音に驚かされるかもしれません。

- チャンネルデバイダの1個の出力(たとえば左チャンネルの低域出力)をマスターボリュームの該当入力端子に接続し、対応する出力端子とパワーアンプを接続します。

- マスターボリュームで音量を少しずつ上げ、少し遅れてパワーアンプの音量を少しずつ上げます。

- フルレンジスピーカーから音は出てきますか? そして音は少しずつ大きくなりますか? また音は意図した音域(低域、中域、高域)のものですか? このテストはとても重要です。

- システムが期待通りに動作するなら、このステップを8回繰り返してチャンネルデバイダとマスターボリュームの全チャンネルを確認します。

- 音が出ない場合、音量が変化しない場合、音域が異なる場合はすぐにボリュームをゼロにしてください。

さあ原因を追究しましょう。改めて「単体でチェック」を確認してください。

| 本番システムで最終調整 | |||

最後に本番システムにマスターボリュームを接続し、4-wayシステムの最後の調整を行います。 チャンネルデバイダーからマスターボリューム、マスターボリュームからパワーアンプへのそれぞれの接続では対応チャンネルが正しく接続されたか最大限の注意を払ってください。

音域チャンネル間の最終的なバランス調整はシステムの周波数特性を観察しながら行うのが確実です。[チャレンジ2ch 3-way] セクションを見てください。しかし専用設計の部屋でない限りいずれにしてもフラットな周波数特性を実現することはできないので、あまり神経質になる必要はないと思います。

正直なところ、小庵では最後は後期高齢者の耳を頼りにバランス調整を決定しています。そして、電子ボリュームがあるおかげでそのバランスを音量の大小にかかわらず維持できます。

| 16チャンネルマスターボリューム | 新しいヒント - 8ch電子ボリューム自作 | |

小庵はこの記事通りに2組の8ch電子ボリュームを作成し、1個のリモコンからコントロールして5.1ch音源を合計14チャンネル(4x2+2x3=14)のマルチアンプシステムで楽しんでいます。あなたもチャレンジしては?

|

| 新しいヒント | |

| Copyright(C) 2018-2025 S&G Hermitage. All rights reserved. | |